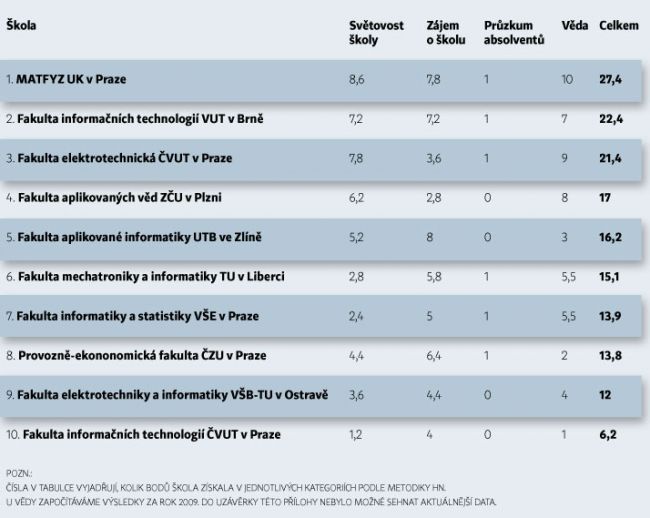

Чешские СМИ: все больше абитуриентов выбирает инженерные науки

Внимание чешских властей к развитию инженерных наук неоспоримо, отмечают это и чешские СМИ. Среди самых динамично развивающихся можно отметить, пожалуй, биоинформатику (специальность открылась на ФЕЛ ЧВУТ в этом году), биомедицинскую инженирию (факультету всего несколько лет) и вообще границы инженерных наук с медициной и биологией. Широчайшие возможности зарубежных стажировок, отсутствие проблем с трудоустройством как в ЧР, так и за рубежом, высокий доход выпускников. Учиться очень сложно, но оно стоит того. Ниже приведен мой перевод заметки Technické obory lákají stále více uchazečů популярного чешского экономического ежедневника «Hospodářské noviny».

Если еще в середине 2000х абитуриенты мечтали о карьере банкира или налогового испектора, то сейчас они все чаще задумываются о работе в лабораториях, в мире технологий.

Ярче всего тренд заметен на примере Чешского технического университета в Праге (ЧВУТ): в 2009 году было принято 12 033 студента, в прошлом году — уже 14 049. Университет все больше внимания уделяет рекламе своих учебных программ среди абитуриентов.

«В текущем году мы установили новый десятилетний рекорд по количеству абитуриентов, было принято 24,5 тыс заявлений. Школа отмечает возрастающий интерес абитуриентов к специальностям по биомедицинской инженирии, информационным технологиям и архитектуре. Факультет биомедицинской инженирии является единственным нашим факультетом, где в основном учатся девушки,» — говорит Александра Гронцова из ректората ЧВУТ. При этом, например, Технический университет в Либерце входит в десятку государственных университетов с наименьшим количеством поданных заявлений, в прошлом году там было получено лишь 6 тыс заявлений.

Само собой, выпускники технических специальностей не беспокоятся о трудоустройстве. Национальные промышленные корпорации из года в год испытывают дефицит квалифицированных кадров, а в связи с экономическим кризисом потребности в выпускниках технических вузов все более очевидны. «По нашему опыту, компаниям требуются квалифицированные инженеры и технологи. Говоря об конкретных специальностях, конечно, следует отметить техников, конструкторы, машиностроители, инженеры технологических процессов,» — обращает внимание Иржи Коцоурек, специалист по рынку труда с портала Jobs.cz.

Работодатели стремятся сотрудничать со студентами еще во время их обучения в университете, знакомить их с текущими требованиями рынка и современными технологиями. «Нередко компании оставляют у себя работать студентов после прохождения практик, стажировок,» — говорит Гронцова.

В последнее время отмечается возрастающее внимание университетов и работодателей на учеников старших и даже средних классов школ. Совместная работа с промышленными компаниями для повышения интереса учащихся к техническому образованию поддерживает и Министерство образования. «До конца февраля будет подготовлена рабочая группа для работы над проектами поддержки технического и среднего-специального образования,» — сказал на прошедшей неделе министр образования Йозеф Добеш.

Среди университетов с повышенным вниманием к учащимся начальных классов отмечен и ЧВУТ. Например, в прошлом году в рамках своей маркетинговой политики университет открыл летнюю школу техники для одаренных детей.