Чешский морской флот

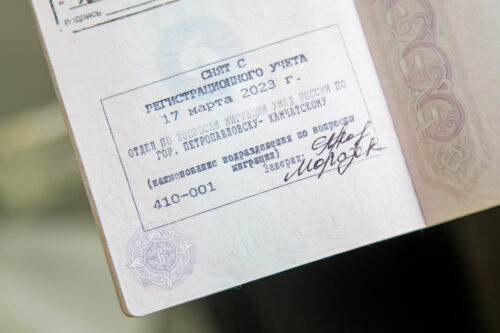

Мне, как родившемуся и выросшему на Камчатке человеку, сложно себе представить более сухопутную и находящуюся вдали от морей страну, чем Чехия. Просто невероятно, но при этом у Чехии поныне есть свои морские причалы, а в XX веке у не менее сухопутной Чехословакии был свой довольно мощный морской флот под сине-звездным флагом а-ля КНДР:

Фото: Чешское морское пароходство

Флаг, ряд действующих морских компаний и действующее пароходство в Праге остались, но былая слава чешского (чехословацкого) флота канула в Лету и ныне сложно себе представить, как же может функционировать морской флот сухопутного государства.

Начало

Своими корнями история чешского морского дела уходит в морской и торговый флот единой Австро-Венгрии, где благодаря высокому развитию медицины и промышленности Земель Чешской короны можно было часто встретить чехов на море на медицинских, промышленных и попросту руководящих позициях. С распадом монархии 30 октября 1918 года имперский флот отошел новообразованной Югославии. В то же время свои суда были даже у чехословацких легионов в России: на Дальнем Востоке и Байкале.

Фото: Чешское морское пароходство

Новое устройство Европы по итогам Первой мировой войны было создано рядом мирных договоров и в т.ч. Версальским мирным договором 1919 года, который своей статьей 273 обязывал признавать суда под флагами и с портами приписки даже тех стран, у которых нет морского побережья. Более того, непосредственно по статьям 363 и 364 Германия обязывалась сдать Чехословакии в аренду причалы в Щецине (ныне Польша) и Гамбурге на 99 лет.

В Первой республике суда принадлежали широкому спектру частных компаний, среди которых стоит отметить легендарную обувную корпорацию Baťa и Банк чехословацких легионов (чеш. Banka československých legií). В силу довольно малого количества требуемых моряков в Чехословакии отсутствовали морские учебные заведения, подготовка велась в Югославии.

После Второй мировой войны

Переломным моментом в истории чешского морского судоходства стало основание акционерного общества Чехофрахт (чеш. Čechofrach) в 1953 году, которое объединило в своих коммунистических руках все чехословацкие суда для единого управления морским транспортом и торговлей. Сильный импульс старту организации дал Китай. В то время молодая Китайская Народная Республика не признавалась международным обществом, не входила в ООН и потому не имела права на собственный морской флот — китайцы решили эту проблему элегантно, начав сотрудничество с Чехофрактом, вливая в него финансирование для расширения флота. В 1960 году КНР стала членом ООН, соответствующие суда были переданы чехословацкой стороной для финансового урегулирования.

Фото: Чешское морское пароходство

В 1959 году Чехофрахт переименовали в Чехословацкое морское пароходство (чеш. Československá námořní plavba) и впоследствии оно на острие бритвы международной политики перевозило грузы между проблемными мировыми регионами, в первую очередь это была Куба в условиях эмбарго.

Фото: Чешское морское пароходство

Наличие собственного флота было крайне прибыльным и кроме финансовой выгоды позволяло Чехословакии самостоятельно поставлять свои изделия по всему миру, а также ввозить дефицитное сырье без необходимости использования валюты.

Фото: Чешское морское пароходство

По состоянию на 1984 год Чехословакия располагала флотом из 14 судов: Кошице, Виткоице, Бланик, Ситно, Радогост, Кривань, Прага, Мир, Братислава, Тршинец, Орлик, Слапы, Липно и Острава.

Современность

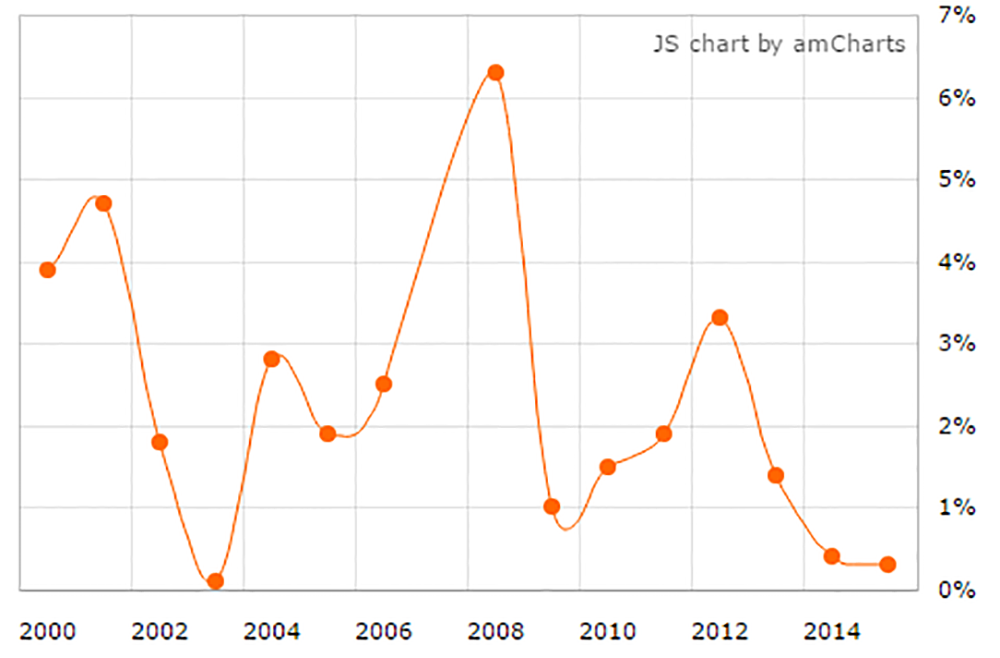

В 1994 году морское пароходство стало объектом приватизации, его владельцем стали десятки инвестиционных фондов и десятки тысяч физических лиц, а название изменилось на Чешское морское пароходство (чеш. Česká námořní plavba). В структуре пароходства возник ряд компаний, обеспечивавших управление отдельными судами, в следствии чего к 1998 году одна часть судов была передана данным дочерним фирмам, а остальные были проданы зарубежным компаниям. В результате у пароходства не осталось ни одного судна и при этом оно погрязло в долгах.

Фото: ŠJů / Wikipedia

По сей день у Чехии на основе аренды согласно Версальскому договору есть 2 расположенных по соседству причала в Гамбурге, кроме того Чехословакией был приобретен в 1929 году 1 отдельностоящий. Примечательно, что аренда обходится в 100 000 € ежегодно. Тема чешских причалов в Гамбурге всплывала в последнее время в чешской прессе в связи с планами по их масштабной реконструкции за 150 млн крон или обменом с Гамбургом на иные участки в связи с недавними планами города принять Олимпиаду 2024 года и перестроить данную территорию. Прочитав эти новости я чуть со стула не упал, узнав, что Чехия-то на самом деле — морская держава.

Фото: Die Welt

В Щецине причалы Чехия в настоящее время не имеет, т.к. после поражения фашистской Германии Щецин отошел Польше, в отношении его причалов перестал действовать Версальский договор. Вне его рамок в условиях напряженных чехословацко-польских отношений после войны страны не нашли взаимопонимание. Впрочем, в настоящее время в Морской академии Щецина с результате сотрудничества с чешской компанией C.O.S. — Crew Management на регулярной основе учатся чешские моряки для дальнейшего трудоустройства в чешских и зарубежных компаниях.

Чешские и словацкие моряки поныне ходят по морям, но на судах не пароходства, а бывших дочерних компаний пароходства, в первую очередь это C.O.S. — Crew Management из группы Czechoslovak Ocean Shipping Group. Компания осуществляет под ключ набор, обучение, медицинский осмотр команд морских судов. В результате работы C.O.S. на 4 судах немецкой компании MST работают сугубо чехи и словаки, а также на 15 других судах (в первую очередь итальянских) работают смешанные коллективы.